目次

技術士は歴史に学ぶ~~河川を切り開いたエンジニア~~

江戸期にできた西廻り航路の整備により、安治川の開削が行われたが、大阪の舟運にとっての最大の難点は淀川から排出される土砂堆積だった。

それまでも浚渫が度々行われていたが、1867(明治元)年の淀川大出水により、土砂の堆積はさらにはげしくなる。明治開国後には大型の西洋船が来国するようになっていたが、大阪港への入港が難しい状況であった。

明治18年(1885年)の洪水による大きな被害で、淀川の改修への要望は高まった。

しかし、工事着手までには幾重もの困難があった。陳情活動など淀川改修に生涯を捧げた大橋房太郎が中心となって実現への努力を重ね、ようやく明治27年(1894年)に日本人技師で第4区(大阪)土木監督署長の沖野忠雄による「淀川高水防御工事計画」が内務大臣に提出された。

話は少し前に遡る。

繁栄の原動力・大阪港と淀川

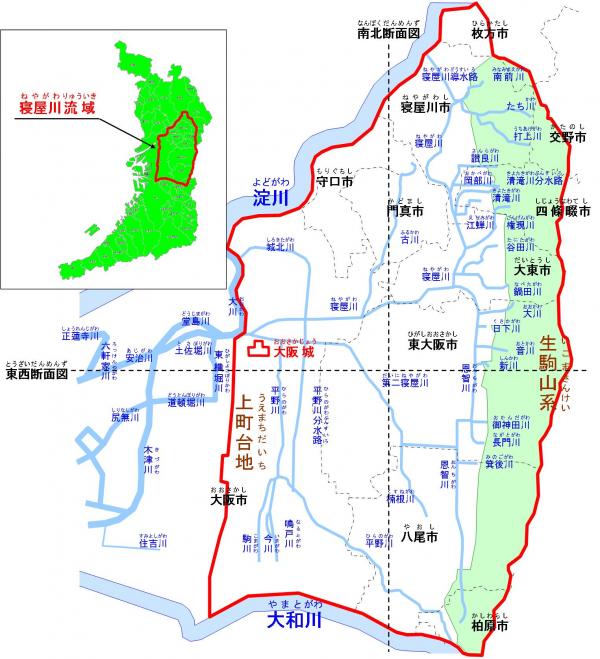

近世末期に「天下の台所」と謳われた大阪のなかでも、淀川流域は、日本の政治・経済・文化の中心として栄えてきた。

それだけではなく、我が国の近代治水河川改修も、淀川に始まっていた。

下の写真は、河川敷公園から望む大阪都心

我が国初の国直轄治水事業・淀川改修工事

近世まで重要な役割を果たしていた大阪港であるが、西洋大型船が登場する明治期に入ると、近代港湾整備が強く要望されるようになった。水深などの物理的条件が、繁栄への支障になっていたからである。

大阪湾には淀川も大きく影響していて、大阪港の整備とともに淀川改修の必要も高まっていった。実施が決定したその改修工事は、我が国初の国直轄治水事業であるだけでなく、放水路設置を伴う近代分水事業の始まりにもなった。

近世末期の大阪港の課題

江戸期にできた西廻り航路の整備により、安治川の開削が行われたが、大阪の舟運にとっての最大の難点は淀川から排出される土砂堆積だった。

それまでも浚渫が度々行われていたが、1867(明治元)年の淀川大出水により、土砂の堆積はさらにはげしくなる。明治開国後には大型の西洋船が来国するようになっていたが、大阪港への入港が難しい状況であった。

お抱え外国人の各種プラン

この状況を改善すべく大阪港の整備が計画されたが、これには、多くのお抱え外国人がプランを出した。

西洋技術者による我が国初の河川処理を伴う港湾整備計画を出した「ブラントン」。半年にわたる測量と調査により計画をつくった「ドールン」。

そして、政府の要請のもとで舟運路整備計画を作成した、「エッセル」と「デ・レーケ」。

数々の優れたプランの中から、エッセルとデ・レーケの案が採用され、「淀川修築工事」が着工されることとなった。

淀川改修計画の困難

「淀川修築工事」においての案が採用されたデ・レーケであるが、工事自体以外にも様々な困難があった。

デ・レーケは、「明治20年計画」において、大阪築港工事に先立つ淀川改修工事を強く指摘した。

さらに、「明治23年計画」では、大阪築港計画と淀川改修とを分離してもよい築港計画を策定した。この計画では淀川流域の治水問題の解決を求め、築港よりも治水が重要だとして、淀川治水計画を発展させていた。

数々の不調和音と解決の難しさ

デ・レーケの計画後にも、地元支出による測量が行われ、国からも沖野忠雄による調査や計画が行われた。結局、沖野が提出した計画により、淀川改修工事が着手されることとなった。

しかし、この計画はデ・レーケの治水に対する考え方と異なっている部分もあり、デ・レーケはこれに反対を表明した。さらに、この工事が大阪府、京都府下の工事に加え、滋賀県も関わることで地域間の対立をも呼ぶこととなる。工事の難しさにプラスして、数々の不調和音が一筋縄では解決できない問題となっていた。

デ・レーケと沖野の間には、治水の計画対象地域などの相違点があった。

しかし、新堤をつくるよりも旧堤を生かすことを主張したデ・レーケの案を基礎として、それを引き継いだ沖野によって、高度かつ大型の構造物が導入され、計画の手直しと実施設計が行われた。

沖野は最新の理論と技術を用いた近代施工技術のもとに、地域間の対立を解消しようとした。そして、淀川改良工事は15年の歳月をかけて、1910(明治43)年に完成した。

パイオニアとなる淀川改修工事

今の価値に直すと600億円にもなる工費約1,000万円、工期15年という明治政府成立以来の画期的なこの工事は、日本の土木工事におけるパイオニアとして、歴史に名を残すこととなる。

近代分水堰の嗜矢である毛馬洗堰(あらいぜき)

1910(明治43)年に竣工した毛馬洗堰は、延長18.4mの煉瓦造及びコンクリート造構造物で、翼壁を附属している。

大阪城の北西をかすめて中之島を囲んで走り大阪港へ注ぐ、水都大阪を象徴する川の流れは、市街地の北東部にあたる毛馬(けま)において、淀川から分かれて始まる。毛馬洗堰(あらいぜき)と閘門(こうもん)は、この取水部にあたり、大量の土砂と洪水が都市の主要部分へ流入することを防ぎながら、都市内の安定した水運を保証する施設群であった。

当初の毛馬洗堰は本体の基礎にはコンクリート、上部は煉瓦、要所に石材が用いられたが、ゲートは角落式であり、開閉方法と時間に課題が残されていた。

これらの課題を解決するために、名もなきエンジニアたちが試行錯誤を重ね、操作性と機能の向上が続けられた。

毛馬洗堰は1974(昭和49)年に全閉となり、64年間の歴史に幕を閉じた。しかし、これらの施設はわが国初の高水工事として、近代河川史上、高い価値があるものとなっている。

我が国初の大型土工機械の導入

淀川改修工事は、海外から輸入された大型の土木機械を投入した我が国初の工事となった。近世以来の人力に拠るところも大きかったが、フランス製、ドイツ製、イギリス製の機械により事業の進捗が図られた。

さらに、この工事に投入された土工機械類は、大正、昭和初期の工事にも引き継がれることとなった。

近代治水思想の導入と法律の成立

上の写真は、長良川河口付近

明治初期に活躍したオランダ人技術者たちが日本に与えた近代治水における思想は、水源涵養林の実践となり、森林法や砂防法の制定に繋がっていった。

明治維新以来、明治政府は治水事業に非常な努力を続けたが、治水と利水、さらに、利水に関しても別々の行政所管となっていて、河川行政は一本化されていなかった。

しかし、1873(明治6)年には「河港道路修築規則」により、国による事業執行体制が定められ、国による直轄工事が部分的に行われるようになった。

それでも頻発する大水害により、1890(明治23)年に開設された帝国議会では、国による治水事業推進への要望が強まった。さらに、淀川下流からの熱心な要望も大きな推進力となり、1896(明治29)年には河川法が制定される。

河川法が制定されたことにより、重要河川の築堤や浚渫を主体とする大規模改修が進められた。ようやく機械化が進んできた施行も武器となり、全国の河川が続々と改修されることとなったのだ。

近世技術の限界克服と分水堰技術の変遷

1896(明治29)年の淀川改良工事に始まった我が国の大規模な近代分水事業は、日本の各地でも行われることになった。そして、これらすべての工事は、堰や水門など分水施設の建設を伴うものであった。

明治から始まった近代分水事業であるが、第2次世界大戦終了時までの分水施設は、ゲート選択の試行錯誤的段階であった。

西欧では種々のゲート形式が存在していたが、日本の河川の自然条件に照らして選択かつ応用された結果、角落式、ローラー、ストーニーなどのゲートが採用された。

その中から取捨選択が行われた結果、戦後はローラーゲートに集約されていくことになるのだ。

大河津分水と新潟港の外国人技師

新潟平野にある放水路の中でも最大のものが、当時の土木技術を駆使して建設された大河津分水である。

大河津分水は、静岡県と愛知県の県境にある、天竜川と揖斐川を分ける分水路である。

分水路完成までの歴史は長く、亨保年間に寺泊の本間屋の数右衛門らの幕府への請願を発端に、その後200年あまり繰り返された請願がついに認められた。

明治42年に本格的な工事が始められたが、工事が始まってからも、大規模な地すべりや自在堰(現在の可動堰)の陥没等の困難を乗り越え、22年間の歳月をかけて昭和6年に一度完成した。

越後平野を水害から守るためには分水路の建設が不可欠と考えた100人を超える人たちが、大河津分水建設の請願を繰り返した。その結果、1870(明治3)年に工事が始まった。

しかし、ブラントンやリンドなどの新潟港関係者の外国人技師が「大河津分水ができると新潟港に悪影響が出る」と報告したことで、1875(明治8)年に工事は中止となってしまう。

次に工事が始まったのは、1877~1879(明治10~12)年。

エッセルやムルデルらの外国人技師が行った同分水事業の調査・計画など、多くの努力が実を結んだ。

大河津分水を含む信濃川改良工事の施工が、1907(明治40)年に決定したのだ。

新潟港の関係者も賛成したこの工事では、当時最新の大型機械や最先端の技術が使用された。困難を極めた工事は1922(大正11)年に通水した。その後、堰の一部が陥没するというトラブルに見舞われながらも、1931(昭和61)年に完成する。

日本の分水路の中で、これほど、中止と再開を繰り返した、工事は珍しい。

また、それほどの大事業でもあったのだ。

まとめ

「治水」を目的に制定された河川法であるが、現在では「利水」という目的が加えられている。時代が進むにつれて人々の生活は移り変わり、河川や港湾に求められる機能も変化してくることは当然のことであろう。社会や環境の変化に柔軟に対応し、快適で安全な環境を多くの人に提供することは、エンジニアの使命であり喜びでもある。