技術士は歴史に学ぶ ~災害時にこそ「安全確保」を~

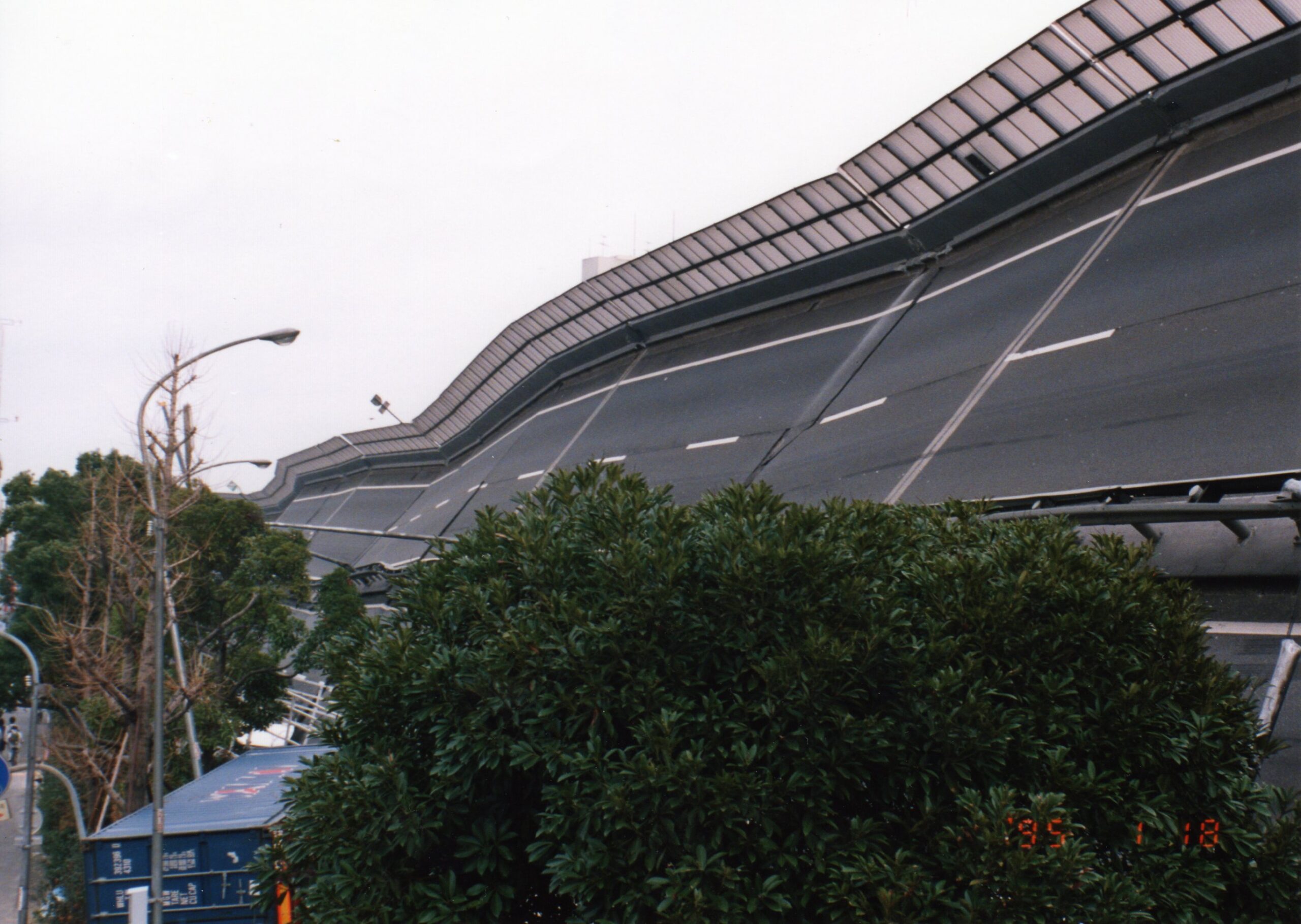

1995年1月17日に発生した阪神・淡路大震災によって、阪神高速道路は甚大な被害を受けた。根元から倒壊した高速道路という衝撃的なビジュアルがテレビで報道され、日本国民が自然の脅威に畏怖の念を抱いた。この震災は「安全神話の崩壊」とも言われ、我が国の防災対策、耐震対策の大きなターニングポイントとなった。

そこにも、震災発生直後から復旧工事への道筋づくりに向け、手探りで業務に携わった数多くのエンジニアたちがいる。

「阪神・淡路大震災」と阪神高速道路

あたりが明るくなりつつある午前5時46分、淡路島北部を震源地とする地震が発生する。この年の2月、政府は「阪神・淡路大震災」という呼称を決めた。

観測史上初の「震度7」

東北地方から九州地方まで広い範囲で揺れを観測したこの地震は、国内で史上初となる「震度7」を観測した。死者・行方不明者は6,400人を超え、全半壊など被害を受けた住宅は約63万棟にのぼる。

この地震発生から約1カ月間、震度7の地域を震央としたマグニチュード2以上の余震が頻発することにもなる。

阪神都市圏における交通の大動脈

阪神高速道路は、大阪市・神戸市とその周辺の地域に路線網を有する有料自動車専用道路である。山地部や地下を除いた路線のほとんどが高架という、特殊な構造でもある。

阪神・淡路大震災発生前年には、湾岸線の開通により供用延長は約200kmに達していた。

阪神・淡路大震災による被害

阪神高速道路では、3号神戸線の兵庫県西宮市から神戸市までの約28km、5号湾岸線の同じく西宮市から神戸市の六甲アイランドまでの約10km区間が特に大きな被害を被った。

3号神戸線のピルツ構造区間の倒壊は、震災の象徴的映像にもなった。また、六甲アイランド大橋では橋体が約3m横移動するとともに、支承周りの大きな損傷も発生した。

ネットワークのリダンダンシー機能

地震発生から半月後には、倒壊したピルツ構造区間の瓦礫の撤去が完了。段階的な部分開通を経て、地震発生から623日後、約1年8カ月の期間で、3号神戸線は全線開通した。

一方、年内に全線通行止めを解除した5号湾岸線は、3号神戸線の長期間にわたる通行止めを補完した。ここでは、ネットワークのリダンダンシー機能が発揮された。

阪神高速の復旧とエンジニアたち

阪神高速の復旧に向けたエンジニアたちの活躍は、震災当日から始まっていた。大阪から通常なら約50分の道のりを、6時間かけて被災地神戸にたどり着いたエンジニアがいた。

震災後に組織された神戸線復旧建設部長として、3号神戸線の復旧に尽力した出口正義氏。発災直後に神戸に入り、2次災害防止の工事を急ピッチで進める。

資材の鋼材を全力で集め、橋桁や崩れかかった橋脚に対する支保工の設置を大至急で実施。余震の都度、支保工のボルトを締め直すなど、緊張感のある対応を約3週間で終了させた。

「平成8年末に復旧工事を完成させる」

地震発生の約2か月後の3月16日、「平成8年末に復旧工事を完成させる」との記者発表がなされる。しかし、出口氏は計画通りの完成は難しいと実感する。

その後、1995(平成7)年4月には、「3号神戸線復旧建設部」が発足。約100人という十分ではない体制でのスタートであった。

「天命を知って人事を尽くせ」

そのような状況であっても、何としても決められたことをやり通すとの覚悟を部長自らが示さなければならない。「天命を知って人事を尽くせ」と、所属部員に意気込みを伝えた。

さらに、「21世紀にふさわしい道路を目指していこう」という意気込みで、阪神高速道路の復旧に全力で取り組んだ。

多岐にわたったクリアすべき課題

「平成8年末に復旧工事を完成させる」という大命題に応えるためには、「新たな耐震基準に基づく復旧」「快適性の追求」など、クリアしなければならない課題が山積されていた。

さらに、1995(平成7)年7月の阪神高速道路、国道43号に対する道路環境裁判の最高裁判決により、供用時のみならず、復旧工事施工時にも最大限の環境保全対策の実施が求められた。

積極的な新技術の採用

その後の詳細調査により、工事量が当初の5割増になることが判明。しかし、エンジニアからの知恵や工夫による大幅な工程短縮が可能となり、工期内に完了できる途がたった。

そうした工程短縮に寄与した要因の一つに、ワイヤーソーイング工法や立体鋼ラーメン構造の採用など、新技術の積極的な採用があった。

「復旧ニュース」での復旧工事への理解

工事を順調に進めるためには、沿道周辺住民に対する丁寧な対応も重要であった。沿道環境を専属的に担当する部署を設け、徹底した説明を実施した。

さらに、月1回程度の頻度で「復旧ニュース」を発行し、地元の方や利用団体の方々への理解を求めた。このような工夫や取り組みが、大幅な工期短縮に繋がった。

求められたさらなる工程短縮

知恵を絞り切って計画したはずの工程であったが、各方面からはさらなる工程短縮が強く要望された。そして、1996(平成8)年9月末に全線復旧が実現した。

工期短縮の実現のためには、気象状況や工事敷の拡張などの条件は出した。しかし、エンジニアたちの知恵と努力があったからこそ実現できたのである。

この震災の復旧を通し、さまざまな技術的アプローチがなされた。そして、それは現在へと続いている。

設計基準見直しの契機

1994(平成6)年2月に竣工したニールセンローゼ桁橋である西宮港大橋は、開通後1年もたたないうちに被災し、落橋した。

設計値の約2.5倍という想定外の地震力が作用したことが原因と考えられ、震災後の設計基準見直しの契機のひとつとなった。

5号湾岸線の緊急対応と本格復旧

緊急ルートとして使用する必要があった5号湾岸線の西宮港大橋の支承では、緊急対応の仮受けが行われた。そして、1月26日には緊急車両を対象とした交通開放が可能となった。

さらに、本格復旧に向けた壊れた支承の撤去に際しても、2月上旬の夜明け前には現地調査が行われ、本復旧に向けた作業への着手が可能となった。

落橋した西宮港大橋の隣接桁の撤去では、RC床版を撤去した後にフローティングクレーンでの撤去を行い、わずか2カ月で作業を完了させた。

さらに、3月18日夜間には4,100トン吊FCで一括架設を実施。3号神戸線のピルツ区間の復旧工事も同時進行され、9月30日の3号神戸線全線開通に何とか間に合わせることができた。

エンジニアの心構えとは

このような正確で迅速な対応は、エンジニアや関係者の連携やチームワークの賜物であると考えられている。そして、その重要性を痛感しているエンジニアも多い。

今後も大規模な地震が想定される状況下においては、不測の事態に即応できる心がけを持つことと、即応体制の準備が必要だと考えられている。

基礎周辺地盤の変状が顕在化していた地域に対し、目に見えない地中内の基礎は大丈夫なのかという疑問には、迅速かつ的確に答える必要があった。

各種調査法を組み合わせた全貌の把握

基礎と地盤における被災状況の効率的な調査が求められた。そこで、各種調査法を組み合わせることで、短期間で損傷の全貌を把握することができた。

また、GPS測量などから残留水平変位の特性も明らかになる。このことは、その後の道示の改定での規定がなされる根拠とされた。

適切になされていた基礎の当初設計

これらの調査の結果、復旧対象の基礎は全体の4割と判断された。護岸近傍の一部を除いて、基礎の被害は比較的小さかったことが明らかとなる。

多くの基礎の当初設計が適切になされ、安全余裕が確認され、再利用可能性を含めた適切な復旧方針と迅速な復旧支援につながった。

復旧の一端を担ったエンジニアたち

さらに、その後の道示の改定では、粒度分布も包含されるように見直された。次に、被災メカニズムについて解析的に再現することが試みられ、さまざまな検討が行われた。

このように、専門分野や会社の壁を越えたエンジニアチームによって、基礎と地盤の被災メカニズムの解明が行われた。

震災から学んだ教訓と将来に向けて

震災からの学びとして、自然に対する「畏敬の念」の大切さ、そして「絶対」という言葉のおこがましさがある。

震災での初動時点から、資機材や物資、人的支援を含め非常に多くの支援が、被災地以外の関係機関から集まった。被災状況の調査や対応策の提案など、専門家集団からの連携した支援もあった。

このような官民総合の力のすごさは国力であり、建設・橋梁業界の底力を表しているものなのである。

震度法から地震時の保有耐力法の時代へ

震災発生までの期間は地震の静穏期であり、耐震設計は関東大震災規模の地震が基準とされていて、検証されることもあまりなかった。

しかし、今回の震災からの復旧は、震度法の時代から地震時の保有耐力法の時代へ変わっていく最初の適用例となった。

現在、地震に関する研究は進んでいるものの、予知は依然として難しい状況である。いつ地震が発生するかはわからないという、ある意味出たとこ勝負という側面が残されている。

このような状況の場合、平時の取り組みが成果を表す。様々な課題に取り組み知恵を出してきたエンジニアの実力は、このような有事の際に発揮されることとなる。

震災での教訓を踏まえた対策

震災により、地震から上手に逃げる、あるいはかしこく負けるという考えにもとづく対策も生まれた。さらに、地震による被害状況を事前に推測する対策も進められている。

また、ネットワーク効果による渋滞緩和や環境負荷軽減に加え、災害時等におけるリダンダンシー向上にも資する取り組みが行われている。

阪神・淡路大震災で被災した阪神高速道路を623日という早期で復旧することができたのは、復旧に携わったエンジニア全員の熱く強い思いと責任感の賜物であった。

しかし、現在では、阪神高速社員の半数以上が復旧経験を有していない。だからこそ、こうした震災の経験や教訓をしっかりと次世代に引き継いでいく努力を、今後も続けていく必要があるのだ。

まとめ

芦屋料金所のほど近く、阪神高速道路公団による慰霊碑が建立されている。そこには、震災の際に、阪神高速道路に関連して亡くなった方々への慰霊の思いが刻まれている。毎年1月17日には、阪神高速道路公団の役員をはじめ幹部が震災を振り返り、エンジニアのなすべきことに思いを巡らせる。エンジニアは災害時にこそ「安全・安心」を提供できる存在である。そのことを決して忘れてはいけない。