目次

【技術士二次試験】技術士は歴史に学ぶ:明治の技術士たち~京都を復興に導いた・田邉朔郎~

日本国内だけではなく世界中の人々を魅了する、世界的な観光都市である「京都」。多くの観光客で日々にぎわう京都が、衰退からの回復を遂げていたという歴史を知る人は少ない。その復興には、琵琶湖疎水が大きく関わっている。そして、琵琶湖疎水の開発と近代化によって、京都を復興に導いたエンジニアが「田邉朔郎」だ。

明治維新に翻弄される田邉朔郎

田邉朔郎と京都を語る上では、「明治維新」というキーワードを抜きにすることはできない。

エリートながら母子家庭で育った苦学生が、田邉の姿だった。

1861(文久元)年11月1日、洋式砲術家の幕臣である田邉孫次郎の長男として、東京市の根津愛染町に生まれた田邉朔郎は、恵まれた境遇を謳歌できるはずであった。

しかし、その状況は生後9ヶ月で絶たれることになる。1862(文久2)年、江戸だけでも7万人(24万人という説もあり)が死んだという異国渡来の麻疹によって、孫次郎が他界してしまったのだ。

さらに、不幸は続く。田邉が6歳の時には明治維新に遭遇する。そして、「官軍が攻めてきて、江戸八百八町は焼き討ちされる」というデマのせいで、母やと姉鑑子と一緒に埼玉県幸手に疎開することとなるのだ。

その後、東京に戻ってきた田邉一家であるが、旧幕臣の家族としての生活は決して楽なものではなかった。

支えになった叔父・田邉太一

孫次郎の弟であり田邉の叔父である田邉太一は、幕末には外交官であったが、維新時には商人として横浜に潜伏し、函館にこもった最後の幕軍である榎本武揚らに資金を調達したほどの人物である。

維新後には外務省に任官し、岩倉遣欧使節団に外務一等書記官としても随行した。太一は精神的にも経済的にも支えとなる人物であり、田邉一家は太一を頼って静岡県沼津に移り住むことにもなる。

その叔父の後ろ盾により、1875(明治8)年5月、田邉は工部大学校工学寮付属小学校に入学する。

工部大学校工学寮付属小学校と工部大学校

1874(明治7)年の2月に開校した工学寮付属小学校であるが、政府の経費節減のために1877(明治10)年6月には廃止されている。

工学寮付属小学校に続いて、田邉は15歳で工部大学校に入学する。工部大学校は、現在の東京大学工学部の前身の一つであり、工部省における技術教育を担当する付属機関であった。

工部大学校は、明治時代初期に工部省工学寮が創設した技術者養成機関で、現在の東京大学工学部の前身の一つである。今日の日本の工業技術の礎を築き、工業発展に多大な役割を果たした。

1871年(明治4年)創設の工部省の工学寮を1877年改称したもので、1886年帝国大学に合併した。 キャンパスは、現在の千代田区霞が関三丁目、文部科学省および金融庁のある一帯(霞が関コモンゲート、江戸時代の日向内藤家上屋敷跡地)にあった。(ウィキペディアからの引用)ウィキペディアからの引用

総合的な工科大学として、優秀な外国人らから、世界一流のイギリス式技術教育の移植を目指していた。

さらに、工部大学校は6年制であったが、5年生の学生を全国に派遣して、社会資本の建設計画に参画させることも大きな特徴だった。

1881(明治14)年、5年生の田邉は京都大阪出張を命じられた。この派遣が、田邉の人生を決定づけるのである。

琵琶湖疏水工事との出会い

若干21歳の学生が琵琶湖疎水工事のリーダーに抜擢されるという、現在では考えられない出来事は、偶然のように、しかし、必然的に起こったのである。

田邉が派遣を命じられた京都では、北垣知事が推進する琵琶湖疏水工事計画の調査が始まったばかりだった。

京都府はその実施に向けて調査を行っていたが、田邉は彼自身の卒業論文として琵琶湖疏水計画の調査を独自に行っていた。

しかし、田邉は調査中に誤って右手の中指を負傷する。東京に戻り卒業論文として調査結果のまとめにかかるころから、けがの悪化による耐え難い痛みが田邉を襲うのだった。

母子家庭の苦学生である田邉には、病院で治療するゆとりもなく、卒業論文を完成させる必要にも迫られていた。

田邉は、慣れない左手で英文の論文を執筆し、製図を行った。これには並々ならぬ苦労が伴ったが、不撓不屈の精神力でこれらをやり遂げたのだ。

義父となる北垣知事との出会い

日本人の手による工事を模索していた北垣は、琵琶湖疏水工事のリーダーとなるべき人材を求めて、旧知の大鳥圭介校長がいる工部大学校を訪ねた。

そこで大鳥が引き合わせた若者が、当時21歳の学生であった田邉だ。

大島の推挙には、卒業論文で書き上げた「琵琶湖疏水工事の計画」があったことには間違いない。さらに、利き手ではない左手だけで論文を書き上げたという、田邉の精神的な強さも買われたのかもしれない。

後に田邉は、北垣の娘と結婚している。これも、この出会いがなければ、ありえなかったことであろう。

琵琶湖疏水工事のリーダーとして

1883(明治16)年5月、工部大学校を第一等で卒業した田邉は、「京都府御用係准判任官」として京都府に着任した。

琵琶湖疏水工事の工費は、最初60万円と見積もられていた。しかし、オランダ人技術者のデ・レーケは実現が困難であろうと判断し、内務卿の山県有朋もこの計画を実施しないようにと釘をさした。

また、疏水計画反対の声は、上流の滋賀県や下流の大阪府からもあがった。

さらに、京都市議会内でもきびしい反対意見があがった。「琵琶湖の水で京都が水浸しになる」と騒ぎ立て、工事費負担ヘの不満から北垣を椰楡するビラを貼る市民も現われる有り様であった。

そんな四面楚歌の状態でも、北垣知事は矢面に立って反対者を説得し、工事推進の意志を貫くのだった。

数々の革新的な技術の導入

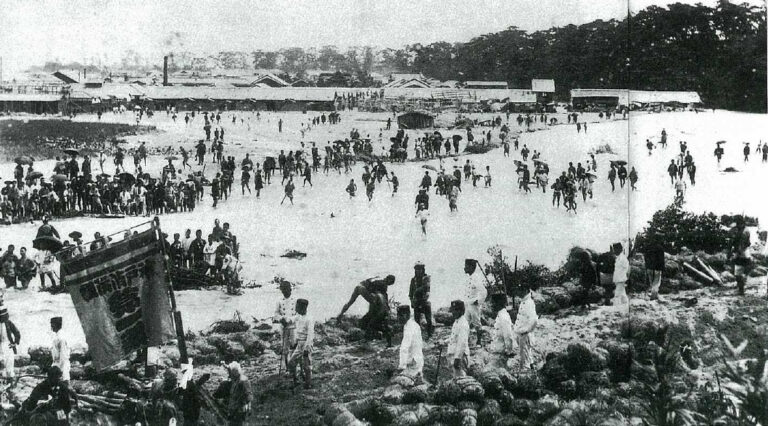

紆余曲折を経て、1885(明治18)年6月、とうとう琵琶湖疏水の起工式が行われた。

工事計画の中で最も難工事が予想されたのが、全長2436メートルに及ぶ長等山のトンネル掘削だった。

田邉は工期短縮を図るために、日本のトンネル工事としては初めてシャフトと呼ばれる竪坑を採用する。画期的な方法であったが、この立坑掘削は湧水との闘いとなった。

ポンプが故障した際には、立坑の底で滝のような水を浴びながらの修理となった。極度の緊張から精神の均衡を失ったポンプ主任が、立坑に身を投げて自らの命を絶ったほどの過酷さだったのである。

水力発電と疏水のインクライン

琵琶湖疏水が京都にもたらしたものは多かったが、世界でも最先端技術であった水力発電の導入はとくに功績が大きかった。

疏水工事が中盤を迎えたころ、「水力発電」という技術がアメリカで開発されたという情報をキャッチした田邉は、実際にアメリカで水力発電を見学して導入を決意する。

発電所で生まれた電気は京都に明るい光を灯し、日本初の電車を走らせた。さらに、この電力を利用したインクラインにより、船が疎水を昇り降りした。

京都人は保守的である反面、新しいものを積極的に取り入れようとする気質を持っている。

こうした「ハイカラ」な偉業は、古都から近代都市へと京都を発展させた。そして、遷都で疲弊していた京都の人々の精神的な支えともなったのである。

エンジニアの犠牲と琵琶湖疏水の完成

起工式からおよそ5年後の1890(明治23)年4月9日、ついに琵琶湖疏水は竣工式を迎えた。

この琵琶湖疏水第1期工事では、病没も含めて17人の犠牲者があった。この痛恨の思いは,終生消えることがなく、のちに田邉は工事犠牲者を弔うための鎮魂碑を自費で建てている。

その碑の表面には、『一身殉事萬戸霑恩』と刻まれている。

(「一身殉事萬戸霑恩(殉職した人々の恩恵を多数の人々が享受している)」という意味。)

「あなたたちエンジニアの犠牲があってこそ京都が復興できた」という田邉の感謝の気持ちが、この言葉には籠っているのである。

生涯を一土木技術者として

疏水完成後、田邉は帝国大学工学部教授となり東京へ戻るが、1896(明治29)年には北海道庁長官となっていた北垣の要請を受け、1600kmの幹線鉄道の実地踏査を行った。

その後、京都帝国大学理工学部教授となった田邉は、後進の指導にあたる道を選ぶが、京都市土木顧間嘱託、さらには名誉顧間として、第2疏水および上水事業計画にも参画することとなった。

この工事における田邉の貢献も高く、彼を京都市長に推薦する要請もあった。しかし、田邉はこれを固辞し、エンジニアとしての生涯を全うすることを貫いたのであった。

その後も各地の土木事業に関わった田邉であったが、昭和19年(1944)、82年の生涯を閉じたのであった。

まとめ

「オール日本人」「竪坑」「水力発電」を始め、「“急速ろ過”による水道事業」「鉄筋コンクリート橋」など、田邉が行った琵琶湖疎水工事には「日本初」の技術が溢れている。革新的な技術の誕生は、天才的なひらめきから起こると思われるかもしれない。しかし、日々のエンジニアとしての研鑽がなければ、それを実現させることはできないのである。

まさに、技術士はこうあるべきとして、われわれ後輩は、田邉朔郎を目指す!