【技術士二次試験】技術士は歴史に学ぶ:土木学の最高権威者 物部長穂~~前編~~

秋田県大仙市、東北最大の能楽殿「まほろば唐松」の隣に建つのが、「物部長穂記念館」である。温かみのある外観の記念館内では、ダム建設の基礎から物部が携わった建築物についてまで、小さな子どもから大人まで楽しく学べるようになっている。

この記念館の主役であり、日本の水理学、土木耐震学の最高権威者であった人物こそ、河川総合開発の父と呼ばれる物部長穂なだ。

安産と子授けの神様「唐松神社」

982(天元5)年に創建されたと伝わる、「唐松神社」。江戸時代に植林された参道のスギ並木が秋田県の天然記念物に指定されているこの神社は、縁結びや子宝、安産の神として地元の人々から親しまれている。

そんな唐松神社の第60代当主の息子として、1888(明治21)年7月19日、物部長穂は誕生した。

父の長元は佐竹藩士の弟であったが、物部家に入夫していた。物部は11人兄弟として生まれたが、他の兄弟もみな秀才揃いであった。

若くして亡くなった長男は早稲田大学文学部に学び、俳句や演劇に造詣を深めた。また、3男は陸軍中将東京師団長であったが、戦後には大学教授となっている。

さらに、女兄弟も当時の情勢から高等教育は受けなかったが、その才を発揮している。孫の勉強を見ているだけで、高校数学を自然と習得するなど、天賦の才に恵まれた兄弟だった。

自然と遊ぶ少年時代

物部長穂の生まれた唐松神社は、雄物川の支川である逆合川の河畔にあった。雨が降ると氾濫を繰り返す暴れ川である逆合川であるが、子どもの頃の物部は、この川での川遊びを最大の楽しみとしていた。

子どもの頃は素手で魚を捕らえ、大人になり帰省した際でも川遊びをしていたという。

父の長元は、わが子たちに勉強を強制することもなく、自由闊達に行動させることで、独立独歩の精神を養わせていったのであった。

向学心に燃える物部

意志堅固な父と行儀作法の正しい母の影響により、物部も折り目正しく成長していった。

地元の朝日尋常小学校から秋田中学に進んだ物部は、優秀な成績で秋田中学を卒業する。その後は、東北大学教養部の前身である官立第二高等学校に進学するために、仙台へと旅立つ。

第二高等学校 (旧制)を経て、1911年(明治44年)、東京帝国大学工科大学土木工学科を首席で卒業後、鉄道院の技師となり信濃川鉄道橋の設計にあたる。卒業論文のテーマが「信濃川鉄橋計画」ということもあり、卒業後の物部は請われて、鉄道院の技手として社会に旅立ったのだ。長穂23歳の春だ。

内務省土木局第一技術課の技師となった後、勤務の傍ら、東京帝国大学理科大学に再編入し、理論物理学を学び、理学士の称を取る。 その後は、内務省技師の傍ら、東京帝国大学の助教授に就いている。

学生時代に優秀な成績を収めた物部は、社会人になってもそのスタンスを変えることなく、実践の場でも成果を挙げていく。

また、大学卒業から半年も経たずに、華族である尾崎三良の五女 元子と結婚もしている。

鉄道院の技手としての物部の初仕事は、卒論のテーマと同じ信濃川鉄橋の設計であった。物部は周囲からの陰口とプレッシャーにも負けず、事業に精根を傾けた。その事業の成果は上から認められ、翌年の1912(明治45)年には、内務省土木局技師に抜擢され、河川改修の実務を担当することとなる。

1919年6月、『土木学会雑誌』5巻3号に「搭状構造物の振動並びにその耐震性に就て」を発表した。

学びと最年少の工学博士

前述したが、勤勉な物部は、内務省勤務のかたわら東京帝国大学理科学科に再編入し、理論物理学を学び、理学士の称号を得ている。また、東京帝国大学土木工学科の助教授も兼任することとなる。

1920(大正9)年には、ドイツ、フランス、イギリス、アメリカの先進国を視察し、高層建築物、橋梁、築堤、治水工事などを詳しく調査研究した。この視察の見聞が、後の物部の数々の偉業に生かされていくことにもなる。

さらに同年には、第1回土木学会賞を授与され、東京大学に学位論文を提出することで、工学博士を得た。

この当時、工学博士は12名しかおらず、物部はまだ32歳。当時としては、最年少の工学博士でもあった。

幼少期の体験と研究テーマ

関東大震災と物部については後述するが、物部が土木工学を選び水理学と耐震工学を研究したのは、幼児期の体験に基づいているのかもしれない。

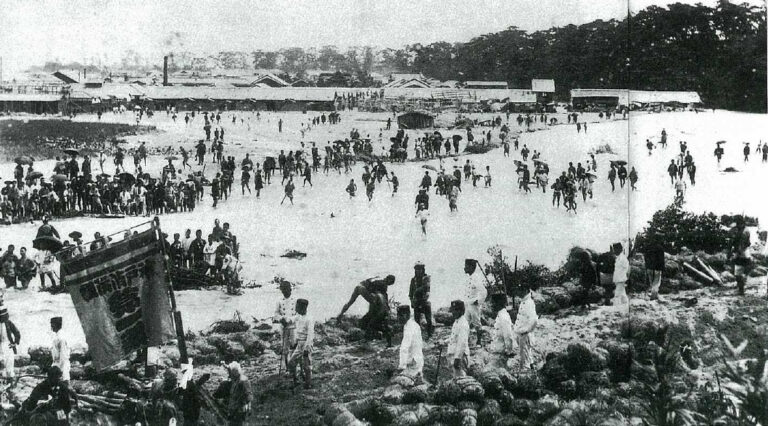

物部が6歳の1894(明治27)年、酒田地震(マグニチュード7.3)が起こった。さらに、1896(明治29)年には、秋田岩手県境を震源とする陸羽地震(マグニチュード7.5)が起こった。

酒田地震は、庄内地震(しょうないじしん)とも呼ばれ、1894年(明治27年)10月22日17時35分、山形県庄内平野北部(北緯38.9度、東経139.9度)を震源として発生したM 7.0 の内陸直下型地震である。

震源は極浅く、最大震度は烈震を記録している。余震も数多く発生した。震源は現在の山形県酒田市の中心部であり、庄内平野東縁断層帯で発生したと推定されている。最大震度は当時の震度階級(微震、弱震、強震、烈震の4段階)において最大のものだった。

また、幼少期ではないが、物部が25歳の1914(明治39)年には、生家のある仙北郡を震源とする強首地震(マグニチュード5.8)の直下型地震が発生している。いずれの地震でも、各地は甚大な被害を受けている。

河川に関しても、物部が愛した逆合川の主流である雄物川は、1894(明治27)年には大洪水となり、周辺の多くの地域が災害に見舞われた。

そのような数々の体験が、物部を土木工学へと向かわせる原動力となっていったのである。