スフィア基準は、比較的最近の概念知らない人が多い

スフィア基準とは何か

1994年、アフリカのルワンダで発生した「ルワンダ虐殺」によって多くの人々が亡くなり、周辺諸国に多数の難民が出現した。この難民キャンプで予防可能な感染症が蔓延したことから、各国政府やNGOが支援活動のプロセスを検証し、「人道憲章と人道対応に関する最低基準」、通称「スフィア基準」を1997年に発表した。

これは、人命を守るために最低限守るべき基準としてまとめられたもので、多くの人々の犠牲から生まれたものといえる。

また、スフィア基準とは通称であり、正式名称を『人道憲章と人道支援における最低基準』と言う。災害、紛争の影響を受けた人の権利、その人たちを支援する活動の最低基準について定められている。

ハンドブックという形でまとめられおり、1998年に初版、2004年、2011年と発行され、2018年第4版は約400ページに及んでいる。

スフィア基準:行動原則

- 人道的見地からなすべきことを第一に考える。

- 支援はそれを受ける人びとの人種、信条あるいは国籍に関係なく、またいかなる差別もなく行われる。支援の優先度はその必要性に基づいてのみ決定される。

- 支援は、特定の政治的あるいは宗教的立場の拡大手段として利用されてはならない。

- 私たちは、政府による外交政策の手段として行動することがないように努める。

- 私たちは、文化と慣習を尊重する。

- 私たちは、地域の対応能力に基づいて支援活動を行うように努める。

- 支援活動による受益者が支援の運営に参加できるような方策を立てることが必要である。

- 支援は、基本的ニーズを満たすと同時に、将来の災害に対する脆弱性を軽減させることにも向けられなければならない。

- 私たちは支援の対象者となる人びとと、私たちに寄付をしていただく人びとの双方に対して説明責任を有する。

- 私たちの行う情報提供、広報、宣伝活動において、災害等の影響を受けた人びとを、希望を失った存在ではなく、尊厳ある人間として取り扱うものとする。

上記がスフィア基準の行動原則であり、災害や紛争から避難して来た人を守るための原則になってる。

もちろん、ルワンダと日本を同一視する訳ではない。しかし、日本でも大きな災害時における避難所生活では、多くの問題が発生している。

「スフィア基準」において、被災者は尊厳ある生活を営む権利があり、支援を受ける権利があるという基本理念が示されている。

現在の日本の避難所で、トイレの状態が不衛生な状態や女性が暴力を受ける状況が見られることは、被災者の尊厳ある生活が脅かされていることを示している。

内閣府も、「質の向上」は贅沢ではなく、人間らしい生活を送ることができることを目指すことであり、被災者の支援においてはあらゆる対策をとることが必要であることを示している。

スフィア基準は、数値目標ではない

スフィア基準は、数値目標ではなく、被災者が尊厳ある生活を送るための理念に基づいた基準である。

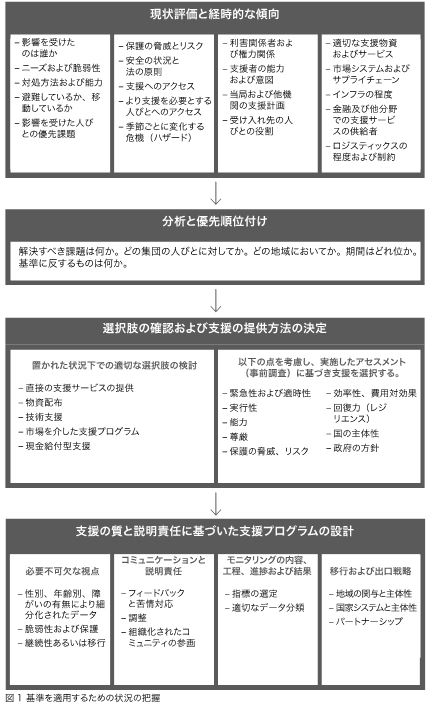

命を守る4分野「給水・衛生」「食料」「避難所」「保健医療」について、6から8項目に分け、それぞれに基準や基本行動、基本指標、ガイダンスノートを設定している。

スフィア基準は、トイレの数や居住スペースなどの数値目標だけでなく、被災者が尊厳ある生活を営めるように支援することを目指している。

スフィア基準は、被災者に対する人道支援の最低基準を示す国際基準である。

避難生活を送る人には尊厳ある生活、人道支援を受ける権利、保護と安全の権利があることを定めている。

日本の避難所における問題には、目に見える課題だけでなく、声を上げられない人々の存在もあることから、多くの人にスフィア基準の本質を知ってもらい、被災者が安心して避難生活を過ごせるようにすることが望まれる。

まとめ

まだ、日本では知られていない考えであり、他の解答者と異なる倫理観を見せることができる知識だ。

加えて、試験対策だけで無く、現実に起きている問題として、避難所の課題を解決するのは、技術士の役目であるとも言える。

逃げ遅れが発生するのは「あんな避難所には行きたくない」という思いが地域の住民にあるからだ。

「あそこの避難所ならまた行きたい」と言わせるような避難所があれば、逃げ遅れは発生しないかもしれない。

ぜひ、そんな避難所施設を作りたい。