技術士を目指す皆さん、おはようございます。

Lock-On:二次試験講座の匠です。

代表的な二つのCloudDrive

今回、ご紹介するのは、最も有名な二つのCloudDrive、GoogleのGoogleDriveとMicrosoftのOneDriveです。

他に、「DropBOXも、あるじゃないか」という方もいるかもしれません。

しかし、DropBOXには、アプリケーションがありません。

要するに、クラウド化されたハードディスクです。

逆に、GoogleDriveとOneDriveは、ワープロソフトや表計算ソフトが一体化され、かつそれが無料で使えるサービスです。

私自身は、DropBOXを含めた、3つのサービスを全て使っています。

結論を先にいうと、データの保存にはDropBOXが便利だと思います。

ただし、DropBOXには、30日間の無料お試しはあるものの、無料で恒久的に使えるサービスは2ギガまです。

私は、「Professional」を年払いで使っています。

3テラバイトありますから、容量は問題ありません。

5年使っていますが、半分程度の使用率です。

DropBOXは、相手がアカウントを持っていれば、Driveの共有ができるのですが、これが少し面倒です。

そこで、今回紹介するのが、GoogleのGoogleDriveとMicrosoftのOneDriveです。

GoogleのGoogleDrive

GoogleDriveには、無料で使える容量として、15ギガの保存容量が用意されています。

また、当然ですが、オンラインにデータを保存することができるサービスです。

ですから、簡単な使い方でPCだけでなくスマートフォンからでもデータにアクセスすることが可能になります。

パソコンでも、タブレットでも、スマートフォンでも、ログインすれば同じデータを閲覧、編集できます。

GoogleDriveのメリットを簡単に書くと以下の通りです。

ストレージ以外の機能が備わっている …

検索精度が高い …

セキュリティが強固 …

ファイル共有が簡単 …

1.複数人でファイルを同時編集する …

2.簡単にアンケートフォームを作成・集計する …

ファイルを保存・管理する …

画像やPDFをテキスト化する

変な例えですが、ローカルへのファイル保存が「タンス預金」なら、Googleドライブ保存は「銀行預金」です。

タンス預金は自分の身近にあるので、安心のように感じますが、泥棒が入ったり災害が起きたらアウトです。

銀行預金は自分とは離れたところに保管しますが、泥棒が入ってしまう心配はないですし、災害時も大きなリスクはありません。

至るところにATMがあるので、必要な時はいつでもどこでも引き出すことができます。まあ、希に倒産もありますから、多少の不安はありますけど。

また、Googleドライブは単にファイル格納や共有をするだけではなく、Officeファイルのようなデータ作成機能が備わっている点が大きな特徴です。

しかし、このオフィス互換のアプリケーションソフトがくせ者です。

概ね、互換しますが、100%ではありません。

例えば、エクセルのマクロは使えません。

操作方法も微妙に異なります。

これは、次にご紹介する、MicrosoftのOneDriveに分があります。

なので、技術士試験の申込書(エクセルのもの)は、入力できないのです。

私は、仕事の関係で、Office365も持っていますが、GoogleDriveだけで完結しないことは多々あります。

逆に、私が書いている、小説は、GoogleDriveだけで完結します。

これに入れておくと、電車の中で思いついた文章をスマートフォンやタブレットで入力することもできます。

単純なメモは、Evernoteを使うのですが、原稿そのものに手を入れるときは、GoogleDocument を使います。

これは、慣れてくると本当に便利なので、解答を見直したり、作成するにもぜひ使ってください。

完成した、解答はOfficeのファイルとして、ダウンロードすることも可能です。

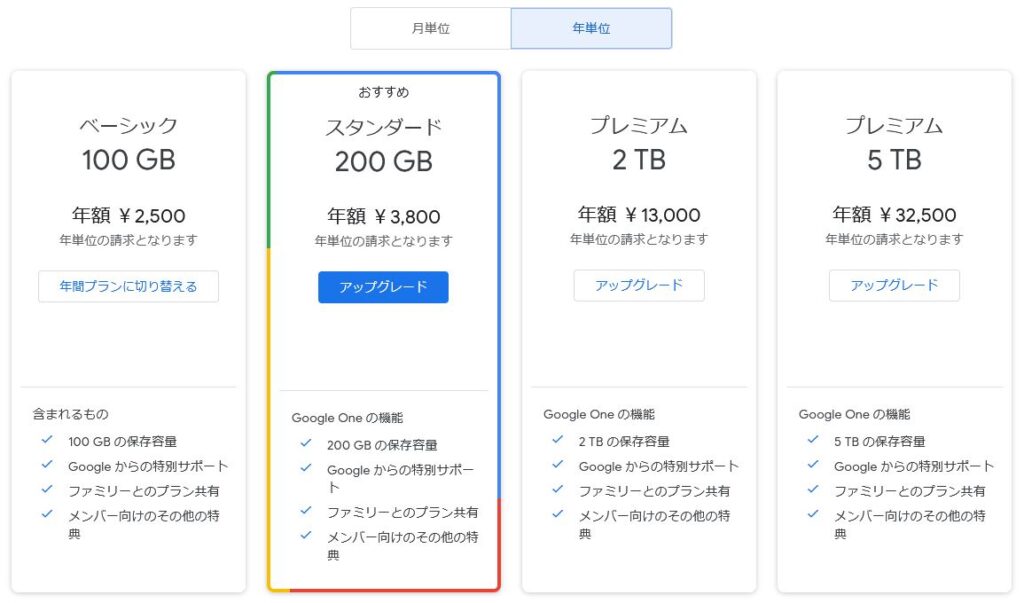

無料で15ギガ使えますが、これで足りない場合は以下のプランが用意されています。

私は現在100ギガのプランで使用しています。

利用率は30%程度です。

MicrosoftのOneDrive

こちらは、無料枠で5ギガまでの容量が提供されています。

Googleに比べると1/3しかないので、PDFやパワーポイントのファイルをどんどんアップすると容量が足りなくなります。

それなら、GoogleDriveの方が良いというかもしれません。

しかし、無料で使える、オンラインOfficeは、MicrosoftOfficeに対し、高い互換性を持っています。

まあ、同じ会社が提供しているのですから、当然かもしれません。

なので、会社でOfficeを使っていて、それとの互換性を求めるなら、MicrosoftのOneDriveを使うのもありだと思います。

Drive自体の使い方は、概ね同じですが、操作性はGoogleDriveの方が使いやすいと思います。

そのため、私はGoogleDriveをメインで使っています。

ただ、その差は微妙です。

何時も、使っているから使いやすく感じているだけかもしれません。

どちらのDriveも他者と情報共有ができますから、これもLock-On:二次試験講座で、使用することを考えました。

しかし、いくつかの理由があって、NASドライブの導入に決めたのです。

(これは、いずれ説明します)

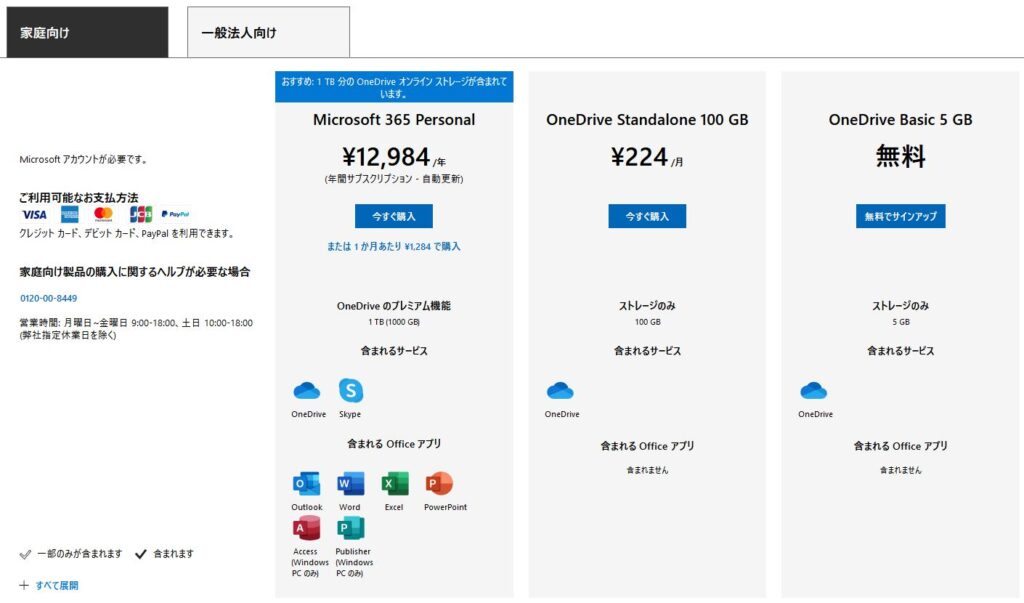

OneDriveの料金プランは、ドライブだけとOffice365が付いているプランがあります。

Officeを積極的に使用するなら、Office365が付いている方を選択すべきです。

これなら、オフィス互換に頭を悩ませることはありません。

どちらを選ぶか? 結局は個人の好みとも言えます。

どちらを選んでも、後悔することはないと思います。

オフィス互換を重視するなら、OneDrive。

オフィス互換は、あまり関係無い、自分が使いやすければよいというなら、GoogleDriveになると思います。

いずれにしても、解答を作成し、保存するのにCloudDriveはとても便利です。

Evernoteとは、別に一つ用意して使ってください。

「解答を作成する時間が無い」と嘆く前に、現代の便利なツールを使い込みましょう。