技術士第二次試験は、我が国のエンジニアにとって最高峰の国家資格です。この試験は、単に専門技術の知識量を問うものではありません。目の前にある複雑な社会課題を、文章(問題文)を通じて正しく理解し、それに対する自身の考えを、同じく文章(解答論文)で論理的に表現する能力が問われます。

このプロセスは、大きく分けて以下の3つの力によって支えられています。

1.読み手に伝わる文章を書く力(作文力)

2.問題文を読み解く力(読解力)

3.論文全体を論理的に考える力(論理的思考能力)

どれも不可欠な能力ですが、すべての土台となり、論文の方向性を決定づける最も重要な力が、最初のステップである**「読解力」**です。

どれほど高度な専門知識を持っていたとしても、どれほど緻密な論理構成を組み立てる能力があったとしても、最初の問題文の読解を誤れば、その努力はすべて水の泡となります。

出題者の意図から外れた「的外れな論文」を書き上げてしまい、合格から遠ざかってしまうのです。

本記事では、この合否を分ける最初の関門である「読解力」に焦点を当て、技術士試験に特化したその本質と、具体的なトレーニング方法について、深く掘り下げて解説していきます。

以下は論文調の常体で記述します。

技術士試験における「読解力」の正体

一般的な読解力とは「文章の内容や意味を理解する能力」である。しかし、技術士試験で求められる読解力は、それよりもさらに深く、能動的なものである。

国際的な学習到達度調査であるPISA(Programme for International Student Assessment)では、「読解力」を次のように定義している。

自らの目標を達成し、自らの知識と可能性を発展させ、社会に参加するために、テキストを理解し、利用し、評価し、熟考し、これに取り組むこと。

この定義は、まさに技術士試験が受験者に求める能力そのものを言い当てている。これを技術士試験の文脈に翻訳すると、以下のようになる。

「合格」という目標を達成し、「優れた技術者」として社会に参加するために、問題文というテキストを「理解」し、そこに書かれた情報を「利用」し、背景にある課題の重要性を「評価」し、自身の専門技術と結びつけて「熟考」し、解答論文の執筆に「取り組む」こと。

PISAはさらに、この読解力を3つの能力に分解している。このフレームワークを使うと、技術士試験の読解プロセスをより明確に理解できる。

- 情報を探し出す力(抽出能力)

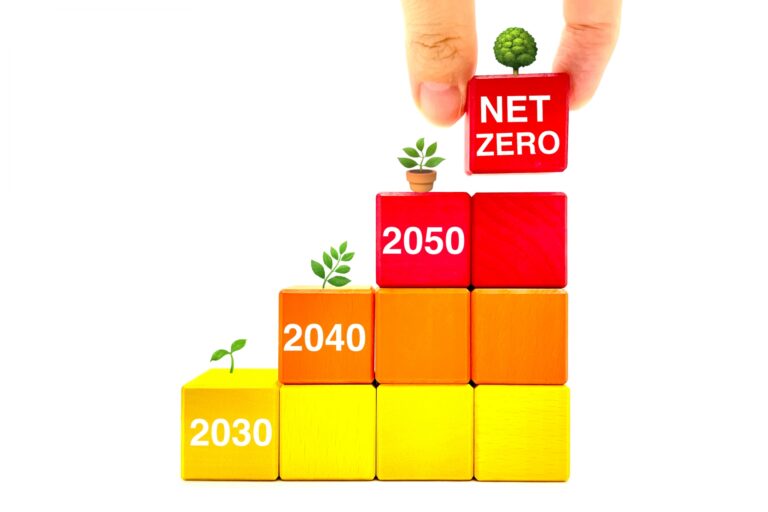

これは、問題文というテキストの中から、解答の骨格となる重要な要素を正確に抜き出す能力である。- 社会的背景・現状:なぜこの問題が今、問われているのか(例:人口減少、激甚化する災害、GX推進)

- 中心的な課題:この問題で解決すべきテーマは何か(例:インフラ老朽化、生産性向上)

- 自分の立場・役割:誰の立場で解答することが求められているのか(例:事業責任者、行政技術者、コンサルタント)

- 設問ごとの指示・制約条件:「多面的な観点から」「複数の解決策を」「〜は除き」「〜の観点から」といった解答形式の条件

- 理解する力(解釈・推論能力)

これは、抜き出した情報をパズルのピースのように組み合わせ、問題文の表面的な意味の奥にある出題者の真の意図を推論し、解釈する能力である。- 「なぜ問題文の冒頭でこの法改正に言及しているのか」

- 「このキーワードとあのキーワードは、どういう関係性で結びついているのか」

- 「『持続可能』という言葉に出題者はどのような意味を込めているのか」

といった問いを自らに投げかけ、出題者がどのような論文を「良い評価」とするかを読み解いていくプロセスである。

- 評価し、熟考する力(応用・創造能力)

これは、問題の核心を理解した上で、それを自分自身の専門分野に引き寄せ、「自分ならば、この課題に技術者としてどう向き合うか」を深く考える能力である。- 問題となっている社会課題の重要性や緊急性を評価する

- 自身の経験や専門技術を棚卸しし、課題解決に活用できる知識を熟考する

- 解決策のメリットだけでなく、新たなリスクや懸念事項まで多角的に思考する

この3つの能力が一体となって、初めて技術士試験で求められる高度な「読解力」が機能するのである。

読解力不足が招く「不合格論文」3つの典型パターン

読解力が不十分であると、論文はどうなるのか。具体的な失敗例から、その重要性を確認する。

- パターン1:キーワードの「つまみ食い」型

問題文中の見知ったキーワード(例:「DX」「カーボンニュートラル」)にだけ反応し、文脈や制約条件を無視して、自分が準備してきたテーマに無理やり結びつけてしまう。これは「情報を探し出す力」が不十分なために起こる。結果として、一見専門的に見えても題意から外れた「独りよがりな論文」と評価される。 - パターン2:「べき論」のオンパレード型

社会的背景の理解はあるが、「〜すべきだ」「〜することが重要だ」といった総論に終始し、具体的な技術的アプローチや専門的視点が欠落するパターンである。「評価し、熟考する力」が不足しているために生じる。これでは技術士ではなく評論家の文章であり、専門性を示せない。 - パターン3:制約条件の完全無視型

「課題を3つ挙げよ」に2つしか書かない、「Aの観点から述べよ」に対してBの観点から書くなど、指示を読み飛ばすパターンである。これは「情報を探し出す力」の初歩的なミスであり、試験本番では意外に多く発生する。指示を守れない時点で合格は極めて困難になる。

技術士試験に特化した「読解力」鍛錬7つの実践法

では、どうすれば技術士試験に通用する読解力を鍛えられるのか。一般的な方法を最適化し、7つの実践的トレーニングに整理する。

- 背景込みの語彙力を鍛える

技術士試験では専門用語を単独で覚えるのではなく、その社会的背景や政策文脈とセットで理解することが不可欠である。国土交通白書や業界誌を読み、「なぜ今その用語が重要なのか」を含めてノート化し、課題解決マップとして体系化する。 - 問題文への5W1H尋問

過去問を読む際に「誰の立場で」「解くべき課題は」「時間軸は」「対象領域は」「なぜ今か」「どう解答せよ」と問いを投げかける習慣をつける。これにより、構成要素を瞬時に分解する力がつく。 - 文脈から出題者の意図を推測する

背景説明は出題者のメッセージである。「なぜこの文章から始まるのか」を徹底的に考え、解答冒頭で触れることで「意図を理解している」ことを示せる。 - 主旨を論文骨子に変換する

問題文を一文に要約し、それを骨子とする。「A課題に対しBの立場でC観点からD・E・Fを抽出し、最重要Dについて解決策を述べよ」という形に整理する。 - 解答骨子メモを作る習慣

論文を書く前に必ず5〜10分で骨子メモを作る。「課題→最重要課題→解決策」を箇条書きにするだけで、論理的構成が安定する。 - 問題文をマーキングして読む

背景は青、課題は緑、制約条件は赤、立場やヒントは黒で色分けする。視覚的整理により、見落としが減り、適所に情報を配置できる。 - 制限時間付きトレーニング

15分以内で「5W1H→構造分解→骨子メモ」を完了させる練習をする。本番に近い緊張感で鍛えることが、読解力を試験で発揮する鍵になる。

おわりに:読解力は課題発見能力そのもの

技術士試験に特化した読解力の鍛え方を述べてきたが、これは単なる受験テクニックではない。顧客や社会の曖昧な要求を正確に読み解き、課題を発見し、解決の方向を定めること。これは技術者に不可欠な「課題発見・設定能力」そのものを鍛えるプロセスである。

問題文は、将来出会う複雑なプロジェクトの要求仕様書である。それを読み解く力なくして、社会に貢献する技術者になることはできない。読解力を制する者が技術士試験を制する。そしてその力は、合格後も技術者人生を支える生涯の財産となる。今日からの学習に、ぜひ取り入れてほしい。