目次

【技術士二次試験】技術士は歴史に学ぶ:~~明治を駆け抜けた鉄道エンジニアたち~~

「汽笛一声新橋を はや我汽車は離れたり」1900(明治33)年に発表された「鉄道唱歌 東海道編」の歌い出し。

1872(明治5)年10月14日、明治天皇を迎えて新橋停車場で行われた鉄道開業式典とともに、日本の鉄道の歴史はその歩みを開始した。

イギリスでは50年近く前に鉄道が開通されていて、世界の歴史から見れば、それはほんの些細な出来事にすぎなかった。

しかし、まだ極東の小国であった日本にとってまさに歴史的な大イベントであり、この開通を足掛かりにして鉄道網は全国に拡大、日本の産業も飛躍的な発展を遂げることになるのである。

そんな鉄道網の整備を行う上で中心となったのが、日本の土木技術者たちである。そして、そのなかでも代表といえるエンジニアが、井上勝と那波光雄なのだった。

お雇い外国人と日本人 ~イギリス人技師と日本人技師~

鉄道先進国から来たイギリス人技師

1871(明治3)年、イギリス人技師一行が来日し、新橋-横浜間の鉄道建設が開始された。その最高責任者がエドモンド・モレルであった。わが国における工業技術の発展に大きな指針を与える重要な建言をしたモレルであったが、その翌年には客死となった。

モレルの死後は、同じイギリス人技師であるリチャード・ヴィッカース・ボイルが引継ぎ、東京と関西を結ぶ幹線鉄道の路線調査にあたった。ほかにもイギリスをはじめとして、総勢115人ものお雇い外国人が鉄道関係の業務に携わっていった。

日本人技師と現場の職人たち

一方の日本人も、お雇い外国人に負けてはいなかった。ロンドン大学留学時に土木工学と鉱山学を修めていた井上勝は、日本側の最高責任者である鉄道頭として、お雇い外国人と渡り合い鉄道業務全般を統率した。

その際、伊藤博文や大隈重信といった鉄道推進派の政府要人からのバックアップを得られたことは、単なる偶然ではないことが運命の面白いところなのである。

また、井上は「この程度の技術は日本人だけでも実施できると」との認識を初期段階で持っていた。

そこで、その配下にあった石工や左官などの現場の職人たちに、未知の西洋技術を巧みに摂取させた。

日本人職人が持つ伝統技術と勤勉さに感銘を受けた当時のお雇い外国人は、賞賛の言葉を彼らに送っている。

旅のような人生を送る井上勝

日本中を、そして世界中を巡った井上の人生は、行き先を決めずに列車で楽しむスリリングな旅のようなものでもあった。

江戸に立つ12歳の井上勝

東京駅を見つめるように、駅前の広場には大きな銅像が建っている。

「鉄道の父」と呼ばれている井上勝の姿だ。

井上は、1843(天保14)年8月1日、今の山口県萩市の長州藩士の家に生まれた。三男だったため一旦は養子に出された井上だが、1855(安政2)年、実父の出向に伴い江戸に出ることとなった。

当時12歳だった井上は、1853(嘉永 6)年のペリー来航以来騒然とする江戸の街に立ち、藩の外に広がる世界を体感することとなる。

さらに、生涯の友となる伊藤博文と知り合ったのも、この頃のことである。

目的に向かう長い旅の遍歴が始まる

いったん帰藩した井上は、16歳のとき長崎に赴きオランダ士官から軍事教練を習い、半年後再度帰藩する。

さらに、藩主の命を受け江戸で砲術を習うこととなる。

しかし、蘭学よりも英学が必要と悟っていた井上は、江戸や函館で兵学や英語を学んでいく。

さらに、知識への欲求が膨らむ井上に絶好のチャンスが訪れる。

当時の藩主は、人材育成のために藩の青年を海外に留学させる計画を立てていた。

その5人のメンバーに、井上馨や伊藤博文らとともに選ばれたのである。しかし、当時の日本は鎖国中であった。

正式に海外に渡ることができない5人は、1863(文久3)年6月、横浜から出る船に密航しイギリスに渡ったのだ。

急転する運命の歯車

ロンドン大学で鉱山や土木を専攻した井上は、幕府の倒壊・新政府成立という事態を知り、1868(明治元)年の末頃に帰国する。

留学によって得た知識を活かして藩内の炭坑などを管理することとなった井上だが、同藩の先輩である木戸孝允によって運命が急変する。促されて上京した井上だが、いきなり専門官僚の道を歩むこととなるのだ。

さらに、東京-京都を結ぶ幹線鉄道の建設事業に関わっていた大隈重信や伊藤博文によって、専門的な知識と英語力のある井上は貴重だった。

お雇い外国人と対等にわたり合える存在として、鉄道事業から離れることができなくなっていくのである。

モレルとの交流と課題の解決

その後の井上の活躍には、モレルとの交流が大きく影響している。

たった1年半の関係であったが、井上に対して様々な示唆を与えたと考えられている。

モレル亡き後、井上の課題は、線路の延長と技術の自立であった。線路の延長に関しての問題点は、資金不足だ。

しかし、井上ならではの方法で解決に向かう。旧知の仲である伊藤博文に建言書を提出し、状況が改善していく。

さらに、鉄道局長となった井上は、大阪に「工技生養成所」という技術者養成機関を置いた。

この養成所の生徒たちは日本の鉄道技術の自立という面において、画期的な意味をもたらしたのである。

日本人のための日本人による幹線ルート

さらに、井上は日本の在来技術を活用し独自の試算を行うことによって、外国人の決めたルートの変更を求めた。

変更が認められた後の工事は、外国人の手を借りることがなかった。

井上はみずから工事現場に出て、采配を振るった。さらに、井上の「上に強く 下に優しい」という性格は現場でも発揮された。

多くの土木技術者たちが井上のことを慕い、苦楽を共にしていった。

1889(明治22)年7月5日、新橋-神戸間が全通した。さらに、「鉄道建設の主導権は政府が握るべし」という井上の主張が、1892(明治25)年「鉄道敷設法」として実を結んだ。それは、鉄道国有の最初の布石として、大きな意味を成すものになった。

この業績を最後に官を辞した井上は、1896(明治29)年、汽車製造合資会社を創立。機関車の国産化事業を始めていくのである。

死後も思いは鉄道とともに

1909(明治42)年、伊藤博文がハルビンで暗殺される。生涯の友人を失った井上はその翌年東京を発ち、シベリア鉄道経由でヨーロッパに向かう。ロンドンに着いた井上はイギリスや各国の鉄道を巡回するが、その年の8月ロンドンの病院で死去する。

大崎駅の近く、東海道線、京浜東北線、東海道新幹線、さらに山手線や横須賀線など、線路に挟まれた立地である東海寺大山墓地に、井上勝の墓はある。「鉄道記念物 井上勝 墓」と書かれた石碑が建っている。個人の墓が鉄道記念物になっているのだ。

「死後も鉄道を見守っていたい」という本人の意向により、井上自らこの地を選んだ。

井上の墓には、いつでも沢山の電車の音が聞こえている。

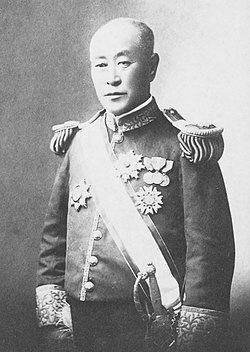

日本の風土に合った鉄道を発展させた那波光雄

明治末期、全国を結ぶ幹線網がほぼ完成した。その後に残された課題が、日本の山がちな地形に適した鉄道建設であった。

そのようなわが国固有の複雑な地形や地質条件を克服して、長大なトンネルや大規模な橋梁の建設を成功させ、土木技術における一層の進歩を遂げることを成功させた技術者の一人が那波光雄である。

西の鉄道エンジニア

1869(明治2)年8月10日、岐阜県安八郡大垣町(現大垣市)に、元大垣藩士である父の長男として、那波光雄は生まれた。

東京帝国大学土木工学科を卒業して関西鉄道に入社した那波だったが、同時に大学院研究生としても籍を残していた。

当時の関西鉄道は、東京帝国大学土木工学科教授から招聘された自石直治を社長とし、独 自の技術力を誇っていた。

また、経営面でも官設鉄道東海道本線とサービス合戦を繰り広げ、積極的な経営展開を行っていた。

そんな活気のある社風の元、那波は革新的な工事を次々と成功させ、鉄道工事の模範として語り伝えられるような存在になっていく。

実践以上の功績

那波はデリッククレーンによる橋梁架設工事を行うなど、実践的なエンジニアとして、歴史に残る功績を残している。しかし、それ以上にたくさんの功績を残している。

そのひとつ目が、鉄道構造物設計の統一である。これによって、現場での設計と施工の合理化が図られた。また、東京帝国大学土木工学科教授や鉄道院大臣官房研究所長として後進の指導に当たり、鉄道博物館を開館させることで鉄道に関する知識の普及を目指した。さらに、政府の震災予防調査委員会の委員として、関東大震災で鉄道の被災状況を詳細な報告書にまとめた功績は計り知れない。この報告書は、震災による被害の実体を克明に記録した文献として、今なお高い評価を受けている。

ライフワークは「お雇い外国人の業績」

1926(大正15)年の退官、1936(昭和11)年の東京帝国大学講師の引退後、那波は土木学会会長に就任する。そして、明治初期に日本で活躍したお雇い外国人たちの足跡をまとめることをライフワークとする。

これは、初めての現場であった揖斐川橋梁の工事がきっかけであると言われている。土木学会に外人功績調査委員会を設置し、当時の資料の収集と聞き取り調査を行い、「明治以後本邦土木と外人」いうタイトルで、1942(昭和17)年に上梓した。

鉄道界の長老として悠々自適の生活を送った那波は、1960(昭和35)年に91歳の天寿を全うした。

まとめ

私たちの身近に、当たり前のように存在する鉄道。そんな日常の風景をつくり上げてきたのは、井上勝や那波光雄のような特出した技術者たちなのである。しかし、その陰には名もなき多くのエンジニアたちがいたことは、想像に難くないであろう。