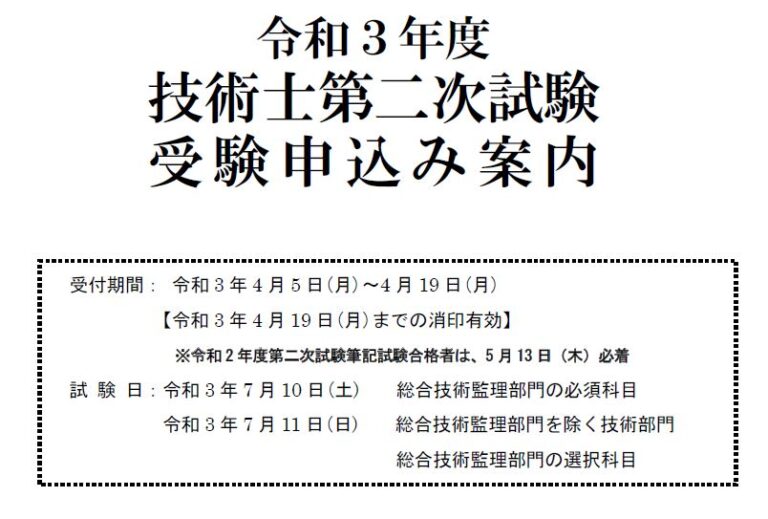

令和3年度口頭試験の試験内容-3

建設部門の合格者さん

試験概要

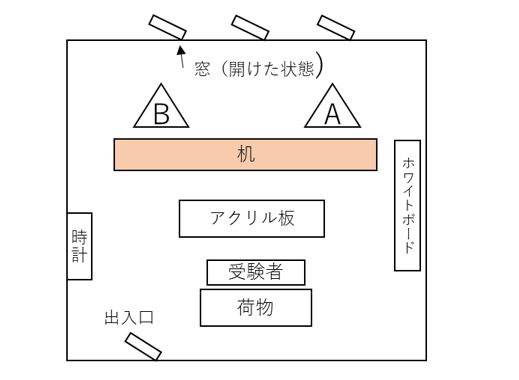

・試験官2名。

・優しい感じ。主導的な人は60代(国交省、大学先生?)、副は50歳前後(国交省キャリア風?)

・冒頭から、コミュニケーションの質問。経歴、業務の詳細説明は無し。

・B判定を含め、一切論文については質疑なし

・各項目ごとに主A:副の順で質疑。

・ホワイトボードは無かったような気がします・・・・・。

・試験時間20分

問答内容

<① ―1:コミュニケーション>

Q1.公務員なので様々な方とのコミュニケーションを図ってきたと思いますが、どの業務でも構いませんので、工夫した点は?

A:都市計画マスタープラン・土地区画整理事業において、地域住民・地権者・市民には、専門用語を使わず、整備後のパース絵・模型を使い、鉄道高架等で利便性が増す点など分かりやすく説明。

A:地域別の懇談会を何度も重ね、理解の促進に努めた。

Q2.その結果、住民の方の理解度は?

A:大方の理解は得られた。

Q3.説明会時などの様々な意見をどう調整?

A:行政のできること・できないこと、まちづくりの方向性をしっかり説明し丁寧に対応した。

Q4.業務詳細の空家業務での関係者は?

A:住民・自治会・不動産会社など関係団体、上司、部下。

Q5.空家業務での庁内におけるコミュニケーションは?

A:庁内連携会議を開催し、危機対策・消防・都市計画・環境部局等と調整を図っている。

Q6.所有者がわからないケースの場合、固定資産税情報も使えますがそのように対応?

A:庁内連携会議に税務部局も参画。相続登記がなされていない空家には税務部局と連携し税情報を活用。現所有者に文書にて指導通知を行っている。

<① ―2:リーダーシップ>

Q7.どの業務でも構いませんが、最もリーダーシップを発揮した点は?

A:危険な空き家があり、自治会はすぐ解体を市に要求。空き家所有者はすぐには解体は資金的に無理といった状況。自治会には市が対応することは無理と説明。所有者にはとりあえず危険な部分の修繕を依頼。所有者は危険な箇所をまず修繕。自治会に説明し納得。2年後に所有者は私が提案して制度化した解体補助金を利用し解体。

Q8.解体後は更地のまま?

A:その後、3階建てのマンションが立地した。

Q9.その場所はどんな場所?

A:駅周辺の利便性の高い地区。健全な土地利用が図られたと考えている。

Q10.庁内での議論でも様々な意見があると思うが、どのように関係部局と調整?

A:担当課の意向を踏まえながら、公益の確保を念頭に、安全なまちづくり、環境の保全を踏まえ、業務の優先順位を話し合い調整を図っている。

<② ―1:評価>

Q11.どの業務でも構いませんが、失敗談、その後の改善は?

A:区画整理事業、都市マス策定の説明の際、いきなり市の案を説明することに難色を示す方が多い。その後、市の案を示す前段で、地域懇談会やワークショップで要望を聞き取り、その後、市の案を説明するように改善。

Q12.その他の業務で反省点を踏まえ改善したことは?

A:空き家対策業務で、管理不全な空家所有者に適正管理の依頼文書を送付したが、中々対応いただけないケースがある。その場合、指導文書に危険な状態の部分の写真を添付し、状況を視覚的に伝えるように工夫した。

また、所有者が介護施設に入所している場合は、介護保険課とも連携しケアマネージャーに直接連絡しご家族に対応を依頼。

Q13.空家の面的な活用はどのように考えている?

A:スポット的な対応だけではなく、今後は空家の面的な利活用が必要と認識。現在、都市計画課と連携し立地適正化計画の素案とまとめている。駅周辺の地区におけるコモンズ協定、低未利用土地権利設定等促進計画を手法とした面的な活用策を検討している状況。

Q14.現在の取組は?

A:不動産業協会と連携した空家の流通を進め、スポンジ化対策をしている。

Q15.空家解体後はどのような土地利用がのぞましいと考えますか?

A:地域住民の交流広場などの公益施設。当市は、地域特性として雪が多いので広場は冬季の雪捨て場にもなる。

Q16.活用策として企業誘致の取組はどう?

A:市の経済部局で業務系の土地の斡旋をしている。利活用策での連携が大事と認識。

Q17.利活用を進める上では行政だけでは難しいよね?

A:限られた人員なので、今後はエリアマネジメントなど、地域の自治会とか民間活用も必要と考えている。

<②―2:マネジメント>

Q18.どの業務でも構いませんが、最もマネジメントを発揮した業務は?

A:空家計画策定時に市内の空家を把握する必要があった。当時の職員は2名。市内の建物棟数は約4万棟。人員・期間的に厳しい状況。そのため、水道の閉栓情報を活用し、空き家の可能性が高い建物を抽出して、空家を推計し、情報・人員のマネジメントを図った。

Q19.それによって効率化が図られたということですね?

A:はい。

Q20.今までの業務で最も苦労した業務は?

A:平成30年に風台風が上陸。一度に20件近い空家の屋根材が飛散し、市民からの対応依頼が集中。危機対策・消防部局と連携し、まず対応すべき緊急性を判断し優先順位をつけ、そこに人員を配分した。

Q21.自治体は職員数が少ないが、課長職としてどのよう様な対策を講じている?

A:一担当者は一係に長く従事することはせずに、短いスパンで異動するようにしている。それにより幅広い知識が習得できる。一係に長くではなく、複数の係の経験で補うように対応。

Q22.人材育成はどうしてる?

A:係員に3カ月に一回、業務計画の作成をお願いしている。その際、係員と面談し、業務の方向性・効率性、課題等を指示し、段階的に成長するように工夫。

Q23.技術的審査の育成は?

A:業務レベルごとに指導マニュアルを作成し、職員の成長に合わせた指導を実施。

<③ :技術者倫理>

Q24.倫理について普段どのように意識して業務を遂行している?

A:公益確保を最優先。環境保全、安全安心なまちづくりを意識している。

Q25.秘密保持は公務員なので常に意識していると思いますが、その他の倫理と公務員倫理と比べてどう考えていますか?

A:公益確保、市民に対して誠実な対応で信用を確保するなど技術士倫理綱領と同じ。今までそのような姿勢でやってきたので、技術士倫理はあると自負している。

Q26.反倫理的要求があった場合の対応は?

A:まずはその要望の内容を聞き取り、分析して、倫理的・技術的な中庸案を提示し、調整を図る。

Q27.市民に対しての業務姿勢は?

A:正確に意向を聞き取り、誠実に対応。

Q28.最近の反倫理事例は?

A:三菱電機の電車の空調機の検査偽装問題。公衆はわかり得ないので、しっかり公益確保に努めるべきであり、社会的に影響が大きいので、より高い倫理観が必要と認識。

<④ :継続研鑽>

Q29.CPDについてお聞きします。日頃どのような研鑽を行っていますか?

A:公益法人の自治研究会が主催するまちづくりや空家対策の講習会に参加。

Q30.現在、他部門での技術士取得はありますか?

A:技術士はなし。

Q31.資格は何を持っている?

A:一級建築士と建築基準適合性判定資格を取得している。現在、建築確認の確認済の最終責任者。

Q32.建築基準適合性判定資格って、昔でいう建築主事?

A:はい。

Q33.建築の知識を高めるために建築の講座は受けている?

A:建築士会が実施する建物の危険度を判定する応急危険度判定士の講習を受けている。

Q34.建築技術で最近の講座は?気になるトピックは?

A:木造建築物における大スパンが可能となるCLT(直交集成材)、BIM・CIMなど。

Q35.もし、技術士になったらどうしたいですか?

A:技術士会に入って、最低CPD50時間取得し、登録したい。学んだ知識を活かして、当市に落とし込んで安全安心なまちづくりに貢献したい。