目次

頭の中にピラミッドを建築する練習『考える技術・書く技術ワークブック上』

ダイヤモンド社 (2006/1/1)

バーバラ・ミント著

山崎康司訳

最初に一言。

この本は、テキストには良いと思います。

しかし、ワークブックとしては、いまいちです。

それを理解して読んでください。

また、本当に初心者向けです。

第1章には、以下の文章があります。

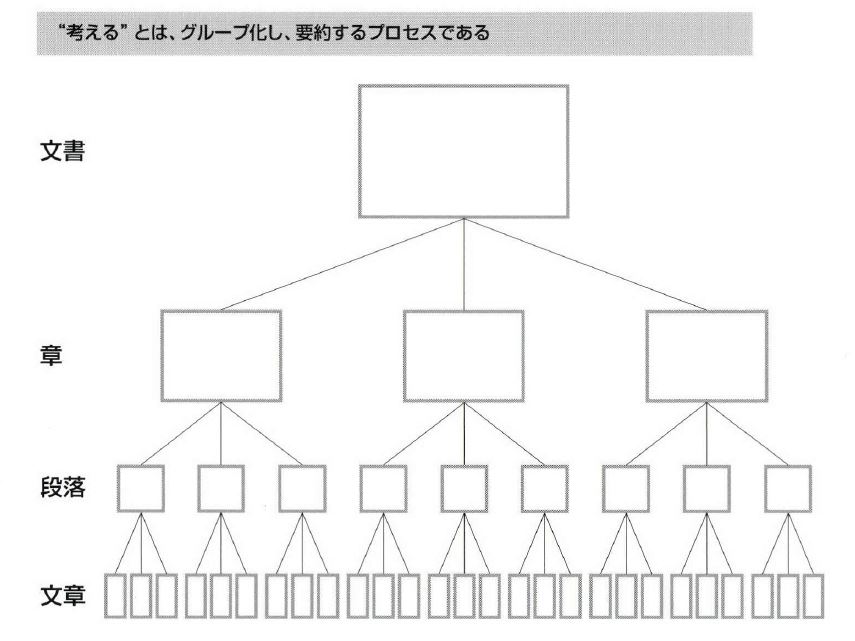

・明快なライティングは、つねに、考えをピラミッド状に配置した構造をとり、一般的には、そのビラミッドを読み手に対しトップダウン的に表示したものになる

・ピラミッド構造では、考えを配置するときに守らなければならないルールが存在する

・読み手にメッセージを理解してもらうには、まず考えの構造を理解してもらわなければならない

ピラミッド構造をイメージする

考え方と一口に言ってもたくさんのアプローチがあります。

しかし、論文を書くにあたっては、まずは論文に落とし込みやすい論理形成をすること。

そして、考え方の終着点はよりわかりやすく説明するということが予め想定されていなければいけません。

そう、それはただの思索とは違う「論文で伝える」という最終目標を持った考える力。

つまり、はじめから、きちんと筋道だった結論までの模式が整然と完成されてないといけないものなんですね。

そして、その方法として、ご紹介する『考える技術・書く技術ワークブック』

ここで、提示されているのがピラミッド型の論理形成です。

かなり初心者向けに書いてある本である

まずこの本を読む上で大事な点は、かなり初心者向けであるという点です。

こういったハウトゥ本において重要なのが、その本の求めるスタートのレベルというものなのですが、

この本に関して言えば、そこに気を配る必要はないでしょう。

つまり「自分は文章を書くのが苦手だ」という人でも申し分なく読むことのできる本だということです。

証拠に、この上巻の第一部分に関しては、ほとんど日本語の初歩と言ってもいい内容です。

まず、こういうハウトゥ本を読んでも意味わからないだろうと思っている人は、安心して読んでみることをおすすめします。

中~上級者に通じる基本ライン

前述の通り、この本はかなりの初心者でも読み、使える本です。

と、同時に、この本は、論文などの文章を書く力がある程度ある中級者やかなりしっかりとした文章がかける上級者であっても役に立つ本であると言えます。

というのも、中級者にとって見れば、よりわかりやすく組み立てやすい論旨の育成に、

そして上級者にとっては、上級者ならではの自分ルールをもう一度見直すきっかけになるからです。

また、部分的な取り入れや、自分ありの発展も考えることができるはずです。

そういう意味で、中~上級者の方にとっても、かなり身になる内容が書かれていると言っていいでしょう。

参考書であり問題集

この本は、参考書でありまた問題集でもある一面を持っています。

しかもかなり実践面にページ数を割いていますので、

何度もくり返しこの本の提唱するピラミッド型のロジックを実戦の形で学ぶことができる仕組みになっています。

反面、ということは、いわゆる内容的にはそんなに多くはありません。

というと、本としての価値を疑われてしまいそうですが、そういうことはなく、

逆に、いろいろなことを詰め込みすぎて結局なんのことかわからないハウトゥ本のような混乱も生じません。

ある意味、この内容の薄さこそ、ピラミッド型の論旨の組み立ての簡潔さと、伝わりやすさの証と言ってもいいでしょう。

上巻は基礎と導入

上巻において書かれているのは、ピラミッド型の論理形成になれるためのプロセスと導入部まで。

ただ、ある意味、上下巻合わせて最も大切なのは、

ピラミッド型の論理構成になれるというこの上巻の殆どのページが割かれているこの部分でしょう。

やはり何より基礎が大事なのですね。

22ページにある、3つのルールは、以下の通りです。

ルール1:考え(メッセージ)は、どのレベルであれ、その下部グループ群の考えを要約していなければならない

ルール2:各グループ内の考えは、つねに同じ種類のものでなければならない

ルール3:各グループ内の考えは、つねに論理的に順序づけられていなければならない

スピードという最重要ポイントにダイレクトに効く。

論理形成の速さ。

これは、技術士の論文のみならず論文において最も大事なポイントであるスピードに関係すること。

というのも、与えられた時間内に論旨をいかに早く組み立てるかというのは、

その後の文章作成に割く時間を決める部分なので、ここの時間は短ければ短いほどよい論文がかけます。

その上で、このピラミッド型の論理形成は論理形成が図式化されるある種のフレームワークに近いものがあるので、

習慣化すればかなり迅速に論理形成をデザインできるはずです。

また、書くことを念頭に置いて技術であるため圧倒的に文章構成に論旨を落とし込むのが簡単なのが特徴。

この本のタイトル「考える技術・書く技術」で言えば、

上巻の部分はどちらかといえば考える技術に偏重していますが、

それは、そのまま書く方向にリードできるの技術。

徹底してこの論理形成の形、つまりピラミッド型の論の組み立てをマスターすべく練習していけば、

自然と論文に書きやすいロジックを“短時間”で形成することができるようになるでしょう。

また、当然ですが、頭の中のごちゃつき防止にも非常にメリットのあるシステムです。

演繹的理由付けの箇所で少し躓くかもしれない

この本を読んで感じたことは、演繹的理由付け(P50)のあたりで一回混乱するかもしれにという点。

しかしこれも、本の中に記載されている実際に考えて実践してみる『練習問題』の部分をしっかりと片付けていけば自然と身につきます。

そして、実は論文においてこの演繹というのは非常に使い勝手のいい方法です。

この本を買って練習するサインは、躓いたとしてもこの部分をしっかりとこなせるようになっておきましょう。

最終的に鍛えられている読む技術

この本を読んで感じること、それは最終的に一番身につくのは、読む技術かもしれないということ。

もちろん、考えて書くということに対してあまたある方法論の中のひとつをしっかりと身につけることができますが、

ここまで書くこと、さらに書くために考えることを分解してくれると、書き手の気持ちがわかってくる。

つまり、文章を読んだ際に、

書き手が一体どのような意図を持ってこの文章を書いているのかが非常にわかりやすくなるだろうという実感があります。

そして、これは、技術士の論文試験においても大きなスキルとなりえます。

というのも、論文試験で最も避けたいミス、どんなにわかりやすく素晴らしい論文が書けたとしても、

それだけでOUTになってしまうミスである『問題の読み違い』を防げるからです。

つまり設問の意図、出題者の思惑を間違うパターンです。

この、致命的なミスを防ぐためにも、この本で、文章からにじみ出る書き手の意図が読めるようになるといいですね。

下巻にゆく前に、反射的にピラミッド図式を作れるようにしておく

上巻から下巻に行く際の心構え。

何かを考えるとき、そして実際の問題を目にしたとき、

まずはこのピラミッド図式を性格に作れるようにしてから下巻にゆくことをおすすめします。

そしてそれは、それほど苦もなく達成できることでしょう。

ですので、本に記載されている順番にしっかり段階を踏んで、

提示されているルールをしっかりと守り、反射的にこのピラミッドを作れるようにしておきましょう。